UiPath直撃取材シリーズ:日東電工株式会社 製造現場からバックオフィスまで、UiPath Automation Cloud™を基盤として、会社全体の生産性の向上を狙う | UiPath

UiPath直撃取材シリーズ:日東電工株式会社製造現場からバックオフィスまで、UiPath Automation Cloud™を基盤として、会社全体の生産性の向上を狙う

拠点毎の積極的なデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進

日東電工株式会社(以下「Nitto」)では、エレクトロニクス業界や、自動車、住宅、インフラ、環境および医療関連などの幅広い領域で、様々な製品の提供を通して、イノベーションを生み出している。そして、全社的なDXの一環として、複数の拠点で積極的に業務の自動化に取り組んでいる。同社は、クラウドならではの柔軟性や拡張性を兼ね備えたUiPath Automation Cloudを自動化の基盤として採用した。事業所毎のニーズや課題に合わせて自動化を推進しているため、社内の至る所で自動化が効果を発揮しているという。今後は、24,000時間という年間の時間創出目標を達成するために、AIや最新のテクノロジーも取り入れながら、自動化の適用範囲を拡大させようとしている。

1.【IT】加速する全社展開:クラウドベースの自動化

■生産性を向上させるためのオートメーションジャーニー

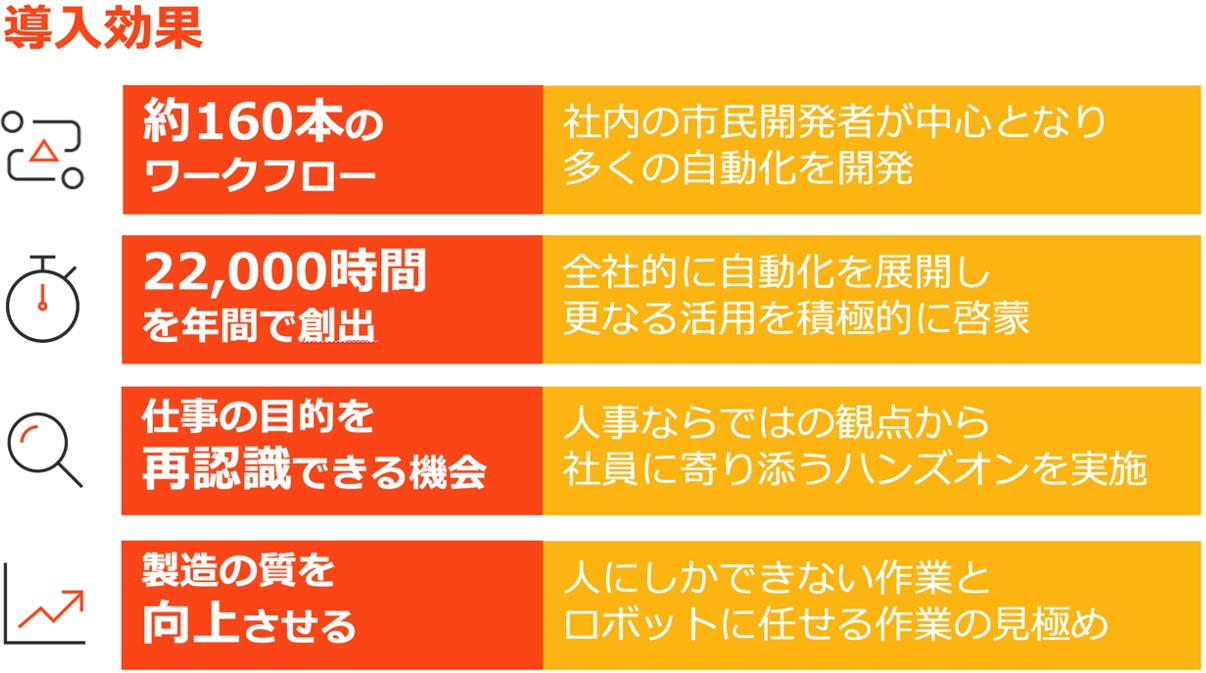

Nittoでは、組織全体の生産性の向上を狙うために、6年前からUiPath Platformを導入している。そして、現在では製造現場やバックオフィスをはじめとする幅広い部門で自動化が活用されている。社内で自動化の推進を主導しているIT本部ITプラットフォーム部係長の吉野雄介氏は、UiPath Platformの主な利用部門の一つである生産管理部門での自動化の活用シナリオについて、「各ツールからデータをダウンロードして、データを突合させて、何か加工を行ってから、その完了通知をメールで送るというところを自動化しています」と説明する。そして、たとえ単純な作業の自動化であっても、同様の作業の自動化が全社的に進むことで、その効果は「塵も積もれば山となる」と話す。実際に、現在同社での自動化による創出時間は、22,000時間を超えている。

■クラウドのプラットフォームを選定した理由

社内の自動化推進・運用にかかる管理工数を削減したいNittoでは、クラウド上で自動化プログラムを展開可能なUiPath Automation Cloudを採用した。Automation Cloud選定の決め手について、「ライセンスの付与や、トラブルシューティング時のログの取得、あとは全社展開のしやすさというところが、全てクラウド上から一括で管理できるというところに強みを感じて、Automation Cloudを選びました」と吉野氏は語る。その他にも、UiPathの製品を利用する上での強みとして、インターネット上のナレッジが豊富であることでユーザーが即座に学習できる点や、同社で利用している独自のアプリケーションの要素の取得のしやすさなど、アプリケーションとの親和性の高さも評価している。

■効果を可視化しながら運用

自動化の効果を最大化させるためには、ツールを導入して終わりではなく、自動化の稼働状況や効果を分析しながら、継続的に監視していくことが重要である。Nittoでは、現在約160本のワークフローが稼働しており、それらの効果を正確に理解するために、UiPathの分析ツールであるUiPath Insightsを導入している。Insightsを活用することで、社内で稼働中のロボットの効果を可視化し、その分析結果を踏まえた上で自動化の推進を進められているという。

■自動化への更なる期待

自動化による年間創出目標を24,000時間としているNittoでは、社内で主となる開発者である市民開発者による開発工数を削減することで、より多くのロボットを開発できるようになると考えている。具体的には、業務可視化ツールであるUiPath Task Captureや、自然言語による開発を実現するUiPath Autopilot™ を活用し、開発者の生産性を向上させ、社内の自動化プロジェクトの加速を狙う。さらに、「UiPath Document Understandingを使うことによって、構造化されていないドキュメントファイルを構造化して、業務を自動化するというところをより強めていきたいと思っています」と吉野氏は話し、文書処理の領域における自動化の効果にも期待している。

2.【人事】更なる横展開:人事の観点からみる自動化の可能性

■事業所間での積極的な自動化の横展開

2023年9月に東北事業所に赴任してきたヒューマンライフソリューション事業部門戦略企画部課長の山崎奈都子氏は、東北事業所内の社員のエンゲージメントを高める必要性を感じ、新しい施策の企画を始めた。しかし、施策を増やすということは、社員の業務量を増やすことにも繋がってしまう可能性があり、それでは社員・管理職からの理解を得ることは難しいと考えた。そこで山崎氏が注目したのは、新施策と業務の効率化を並行して進めるというアプローチであった。山崎氏は、同社の滋賀事業所において、2年前からUiPath StudioXの導入による成果が出ているという話を耳にしていた。UiPath Platformを活用した同じ部門内の活動の横展開であれば、東北事業所にも受け入れてもらいやすく、滋賀事業所からの協力も得ながら業務を効率化できるのではないかと考えた。これが、東北事業所においてUiPath Platformを活用するきっかけとなったと山崎氏は説明する。

■自動化を通して仕事の目的を再認識

人事の観点から自動化の推進に携わっている山崎氏は、自動化を活用した業務の効率化は、社員が仕事の目的を改めて再認識できる機会になると考えている。たとえば、作業をするという手段が目的化しているようなケースにおいて、自動化を通して業務を見直すことによって、どのような価値を提供すれば顧客に喜んでもらえるのかを考えながら「本当にやるべき仕事に時間を割いてもらうことで、自分の勤務時間の使い方が、会社の方針や目的と一致してくると思っている」と山崎氏は語る。その結果、業務の自動化は、社員の仕事への納得感や、仕事の目的の理解、そしてエンゲージメントの向上にも繋がっているようだ。

■事業所内での自動化活用状況

東北事業所では、工場内の全部門に自動化を広めることを狙いとしているが、現在は人事情報や勤務時間の取りまとめを行っている総務部門と、膨大な医薬・医療製品のデータを取りまとめている品質保証部門がメインとなり自動化に取り組み始めているという。特に、医薬品業界では、国際的なルールに基づいて大量の記録文書の処理が必要であるため、これらの業務における自動化の活用が効果的であると考えている。さらに、山崎氏が自身で開発した情報収集系のワークフローを事業部門内で紹介したことで、自動化を活用した業務改善の可能性が幹部にも理解され、自動化の存在が事業所内で浸透しつつあるという。

■過去の成功例を活かした啓蒙活動

東北事業所へと異動する前に、教育企画グループのマネージャーであった山崎氏は、その際の研修告知の成功例を応用して、自動化の啓蒙活動を行なったという。たとえば、上司による声掛けや、メールでの告知を繰り返すなど、あらゆる方向から啓蒙活動を実施した。そして、UiPathを知らない人や、ITが遠い存在であると感じている社員に興味を持ってもらうために、メールの文面は「『自動化』という言葉よりも『面倒くさいことを減らせる』、というITに詳しくない人でも、一度は聞いたことのある簡単な言葉に置き換える」などかなり工夫をした、と山崎氏は話す。さらに、山崎氏自身も実際にUiPathアカデミーの市民開発者基礎のコースを修了したことで、社員からの質問にも答えられるようになり、信頼のベースを築き上げることができたという。その結果、当初2週間で30人の募集を目標にしていたハンズオンが、その半分の1週間で全ての枠が埋まることになった。ハンズオン終了後も、積極的に社員と直接コミュニケーションを取ることで、「この人事の人は本当に効率を上げることに真剣なんだな」と真剣度が伝わり、UiPath以外のことでも相談がくるようになった、と山崎氏は語る。

■自動化の活用により達成したい目標

山崎氏は、東北事業所における今後の自動化の活用について、「単に『自動化で便利になった』で終わらない、自分たちの仕事が何のためにあるのかを改めて認識してもらって、ワクワクしながら働ける場所を提供していきたい」と、人事ならではの観点から考えている。さらに、地理的に離れた位置にある東北事業所では、あまり情報が入ってこないという課題もあると山崎氏は話す。そのため、社内で既にUiPath製品を利用している他の事業所のメンバーと一緒に自動化を学習することで、新たな情報収集の機会を創出できると考えている。そして、社内の交流を増やすことで、そもそもの業務のやり方全体を捉えなおし、会社全体のことを学ぶことにも繋がると期待している。このように、社員に寄り添って自動化を推進している山崎氏は、「心理面からのアプローチと、仕掛ける人事自身への信頼」が自動化推進を成功に導く秘訣であると話し、社員の気持ちを尊重した施策の重要性を強調した。

3.【製造】製造の質を上げる:自動化の効果と今後の役割

■尾道事業所での自動化の導入と工夫

情報機能材料事業部門 製造統括本部 製造プロセス統括部 第3製造部 情報製造プロセス管理課 主任技師の小林貴史氏は、尾道事業所の製造部門においても、会社全体で生産性の向上を目的に自動化を活用するというNittoの方針に沿って、生産性向上・原価低減を実現させるために、2022年から全員参画型のRPAを用いた改善活動を実施していると話す。自動化ツールの選定プロセスにおいては、複数のRPA製品を試した結果、信頼度や管理面における優位性から、尾道事業所でもNittoの標準ツールであるUiPath Platformを採用することになったという。現在は、データ入力や集計など人が行うルーチーンワークや重複している手作業を中心に、業務の無駄やロスを洗い出しながら、業務改善を積極的に進めている。

さらに、尾道事業所では、事業所内のUiPathや業務自動化に関する理解を深めるために、UiPathと共同で製品の周知を目的とした製品説明会を実施したり、アーリーアダプターに対して初級者向けハンズオン勉強会を開催するなど、定期的に研修を実施している。その結果、勉強会実施後には、各部署から個別の相談が来るようにもなり、事業所内での自動化の認知度が着実に上がっているという。「できる範囲のものは自部署で対応し、対応できないところはUiPathと連携」することで、自動化の推進における課題を解決していると小林氏は話す。このような活動を重ねることにより、業務自動化の評判が事業所内で広まっているようだ。

■現場で活躍する自動化

自動化されたプロセスの実行には、人の手を介さないUiPath Unattended Robotsによるスケジュール実行機能を活用することで、27本のワークフローを効率的に稼働させている。たとえば、以前週に1度しか実施できていなかった品質水準の管理業務を自動化したことにより、30分に1回の頻度でタイムリーに業務フローを回すことが可能になった。さらに、自動化を活用したことで、分析結果データの蓄積にもつながり、BIツールを用いた解析ができる環境も整えられているという。業務の自動化によって創出された時間は、品質改善のPDCA加速に向けた活動や製品の歩留まり向上のための活動などに利用することで、戦略的なリソースシフトを実現している。そして、面倒なルーチンワークをロボットが肩代わりしてくれることで、社員のエンゲージメント向上にも繋がり、事業部門を超えてUiPathの製品を利用したいという問い合わせも増えてきている。

■製造の質を上げる自動化

製造業に限った話ではないが、年々労働者人口の減少が問題視される中で、「人にしかできないクリエイティブな仕事と、人がやらなくてもいい単純作業を明確にし、単純作業についてはロボットで対応していく」ということが、企業の生産性を大きく向上させるために重要であると小林氏は考える。たとえば、誰でもできる単純作業に10分時間がかかっている場合、この業務を自動化することだけでも、年間で40時間程度を創出することができる。そして、同様の作業が2個、3個あれば、80時間、120時間の時間創出に繋がる。このように、自動化によって創出された時間を、人にしかできない仕事をするための時間として利用することで、製造の質を向上させることができると小林氏は語る。

■既存の自動化へのAIの融合

今後Nittoでは、既に稼働している自動化の運用に加え、AIや最新技術を組み合わせながら自動化の適用範囲を拡大させたいと考えている。たとえば、UiPath Document UnderstandingなどAI-OCRとRPAの組み合わせでデータナレッジ化を進め、自動化の適用範囲を広げることで、人の行う業務を高度化させ、製造の質を向上させたいと小林氏は話す。さらに、UiPath Communications Miningの活用により、今まで活用できていなかったデータを蓄積させることで、BIツールなどで可視化できるような仕組みを作ることも検討している。

Japan, UiPath

Get articles from automation experts in your inbox

SubscribeGet articles from automation experts in your inbox

Sign up today and we'll email you the newest articles every week.

Thank you for subscribing!

Thank you for subscribing! Each week, we'll send the best automation blog posts straight to your inbox.